“小杨,这个样品的灰分数据出来了吗?”

“刚做完第三次平行测定,平均值是9.72%,符合国家标准误差范围。”

“好,马上录入系统,销售那边等着发运呢。”班组长陈鹏对化验员杨杰说道。

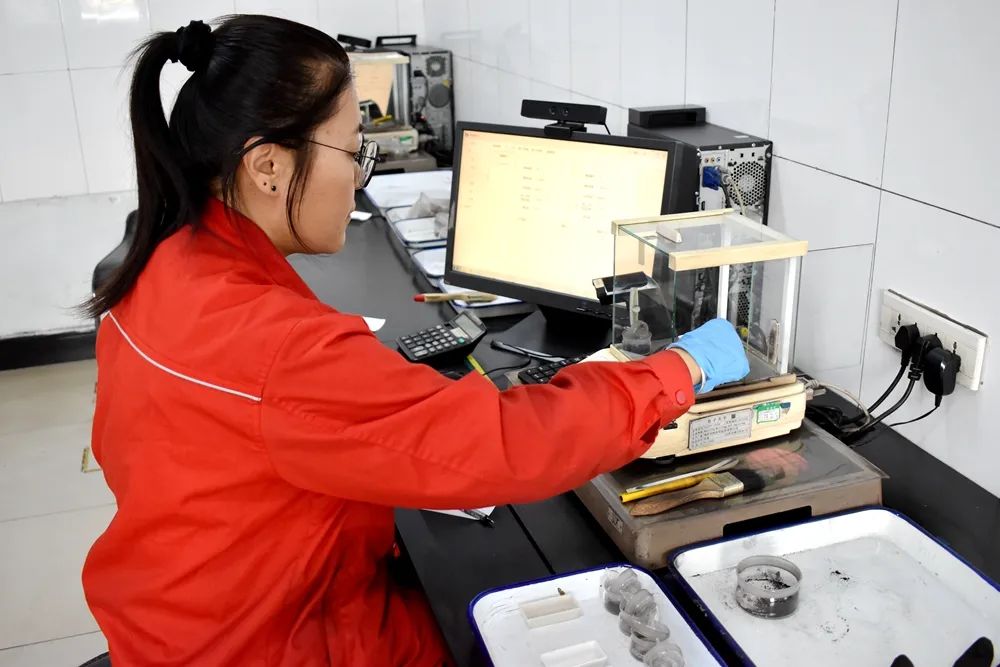

晨光微熹,哈尔乌素选煤厂煤质化验室里,电子天平已开始闪烁读数。精度高达0.0001克的银色秤盘上,一克煤样的命运正在悄然改写——它即将开启一段严谨的“体检”之旅,而它的检测结果,将决定整列万吨煤炭的命运归属。

这里是煤炭出厂前的“质量关口”,也是外销煤炭必须通过的“体检中心”。每一批外销煤炭,都要经过严格化验流程,确保热值、灰分、水分、硫分等关键指标符合合同要求。“我们就是煤炭质量的‘守门人’。”煤质化验室党支部书记李洋洋笑着说。

在输煤皮带旁,采样员高瑞丰的工作服总是比别人多一层煤灰。他守护的机械采样器如同一位精准的“煤流捕手”,以固定节奏截取全断面煤流。他紧盯旋转刮板说道:“采样器开口宽度必须≥3倍煤的最大粒度,否则大块矸石会被遗漏,数据就会失去代表性!”

此刻,初采的150公斤煤样正通过密闭管道送入制样车间,开启这场“煤质诊断”的旅程。

在样品制备区,破碎机、缩分器正在有条不紊地运行。采样员们佩戴防护眼镜,将大块煤样逐步粉碎至200目以下。“这相当于面粉的精细程度。”技术员郝波解释,“只有达到这一标准,才能保证化验结果具有代表性和准确性。”

近年来,选煤厂不断加大对煤质化验工作的投入,引进全自动工业分析仪、红外测硫仪、量热仪等先进设备,推动化验流程向智能化、数字化迈进。

“以前手工磨样,一天最多只能处理五六个样品,现在使用自动化设备显著提高了效率,但对我们操作的规范性和专业性也提出了更高要求。”制样员鲁永补充道。

每一批次煤炭经过采制样后,被送到恒温恒湿的化验室里,在这里,一排排灰黑色的煤样整齐排列在样品架上,空气中弥漫着试剂淡淡的涩味。李屹轩戴上被煤粉染黑的手套,轻轻拿起一份煤样标签,指尖滑过“灰分”“挥发分”等数据栏——这方寸纸片背后,维系着煤炭洗选工艺的每一次调整,更关系到下游用煤企业的锅炉燃烧效能。

在高温炉前,化验员杨杰正小心翼翼地将煤样放入坩埚中,准备测定其挥发分。“温度要控制在900℃±10℃,加热时间必须精确到秒。”她一边操作,一边解释道,“哪怕误差几秒钟,结果就可能偏差0.5个百分点。”

在他的工作台上贴着一张手写的记录表,密密麻麻标注着每个样品的编号、检测项目、时间节点及操作人员。

“每一项数据都必须经得起复核。”杨杰说,“有时候一个样品要做三遍,直到三次结果都在允许误差范围内,才能报出最终值。”

“煤质化验不是简单的实验,而是一个系统的工程。”技术员郝波介绍道,“从采样、制样到化验,每一个环节都有严格的标准流程,任何一个环节出错,都会影响最终结果。”

煤质化验室还建立了实验室信息管理系统,实现了样品流转、数据采集、报告生成全流程信息化管理,确保数据真实、可追溯、可查询。

截至6月30日,今年哈尔乌素选煤厂煤质化验室已完成22412个样品的检测,达到商品煤装车合格率93.52%。夜幕降临,化验室的灯光依旧明亮如昼。化验员们一丝不苟地校核着各项数据,屏幕上跳动的数字仿佛星斗列阵。窗外,满载“准能煤炭”的列车正鸣笛启程,驶向远方的灯火与轰鸣。

在这里,没有惊天动地的事迹,却有着日复一日的坚守;没有耀眼的光环,却有着对数据的敬畏与执着。

在这里,每一克煤样都被赋予千钧之重,每一次灼烧与称量都沉淀着无形的承诺。一克煤的背后,是千百次精准测量的积累;一纸报告的背后,是无数个默默奉献的身影。正是这群“幕后英雄”,用科学的态度、严谨的作风,守护着准能煤炭的质量信誉,也为国家能源安全贡献着坚实力量。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...