2月3日,大年初六。地处吕梁山麓的汾西矿业曙光矿,头顶矿灯、面带倦意的夜班矿工们迎着曙光从矿井中走了出来。“智能综采队本班生产原煤1553吨,大家都铆足劲生产,以确保省内外的能源供应。”与智能综采队职工一同升井的该矿党委书记、矿长李海燕开口说话间,厚厚的眼镜片上便结满了霜花。

曙光矿是严格按照行业标准设计建设的“一井一面”煤矿,2003年建成投产,生产能力90万吨。目前,该矿正全力加速提标扩能,朝着建设500万吨数智化矿井目标迈进。

春节期间,曙光矿红灯笼高高挂、七彩灯满枝桠,年味十足,处处涌动着生机、升腾着希望。

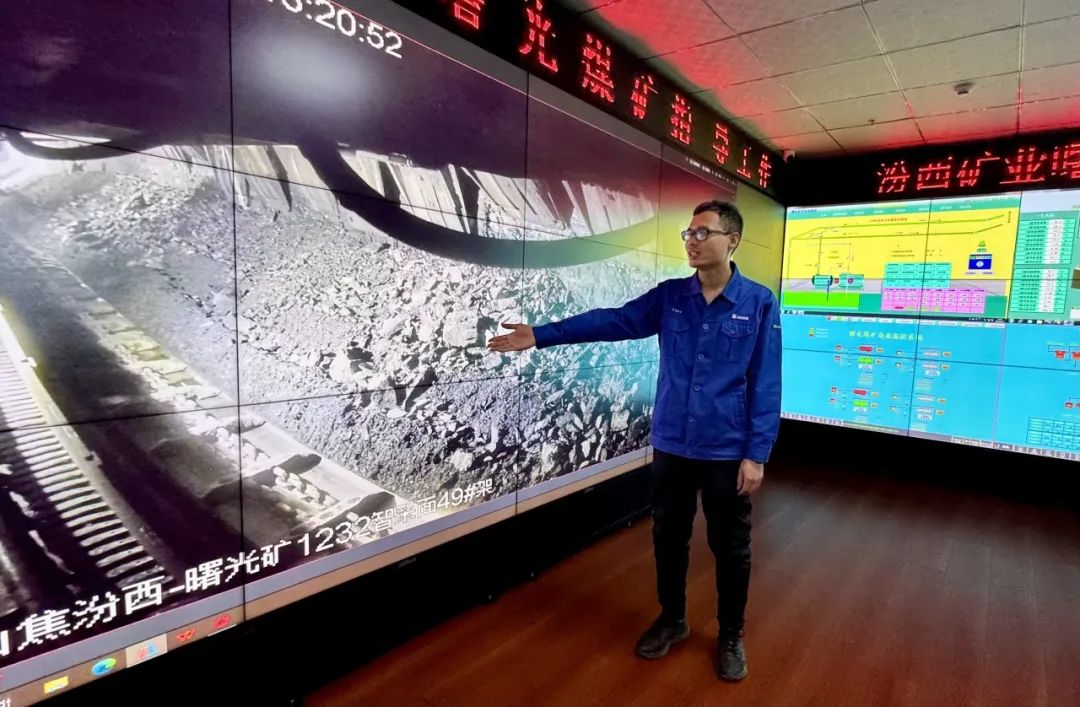

上午10时许,记者走进该矿调度集控指挥中心,目之所及尽是满满的科技感和井然有序的画面——随着当班值守的机运区智能化业务组组长李长龙轻触按键,发出一键启动指令,1232智能综采工作面的刮板输送机(溜子)、皮带、转载机,采煤机、支架等大小机械一一被激活,跟机、移架……采煤机进入割煤程序,瞬时乌金如瀑,似舞动的乌龙循着预设的线路飞奔山外。

记者注意到,尽管井下生产场面热火朝天,但采煤现场却鲜见矿工们劳碌的身影。

“您看我们现在的智能综采面,应用‘110’工法实施开采,远程操作就可以通过大数据实时观测监测生产动态,及时调整设备运行参数,确保设备运行的连续性和稳定性。”李长龙说,如此一来,尤其提高了对采煤设备安全隐患的监测和预警能力,提升了本质安全水平,提高了生产效率效益,降低了矿工劳动强度和开采成本。

“这个屏幕上显示的是破碎机、皮带机、转载机等主运输系统的运行状态、温度等参数,一旦出现异常,系统便立刻报警并自动处理。智能调速技术还能让输送机根据煤流量自动调速,既保证效率又节能降耗,可以有效减少碳排放。”李长龙认真介绍着调度台上3台电脑屏幕上跃动的数据和快速变化的图像。他饶有兴趣地告诉记者,现在智能巡检机器人可以替代人工对设备和巷道进行检查,既高效又精准。

李长龙的祖辈、父辈都是汾西矿业矿工,本人称得上是一名地地道道的“矿三代”。他告诉记者,他爷爷上世纪60年代下井采煤时工艺落后,完全是拼体力冒风险开采;父亲80年代采煤用的是“普采”装备,设备落后、技术匮乏、安全没保障。李长龙感慨自己赶上了好时代,坐在宽敞、舒适的地面集控室便可指挥地层深处的“金戈铁马”俯首贴耳地拓金撷光。

地下采煤,曾经是十分艰苦和高危的工作,如今有了高科技的加持,则变得犹似孩童们操纵手柄玩游戏般轻松。智能化浪潮正重塑着煤炭行业发展路径,成为企业迈向高质量发展的强大引擎。2024年,曙光矿在保证安全、快推矿井提标扩能建设的前提下,顺利完成各项生产经营任务指标,原煤完全成本每吨降低326.03元。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...